どうも、ダルクです(/・ω・)/

神社巡りをしながら御朱印を集めています

今回は御朱印集めを始めたい人へ向けたチュートリアル記事です

この記事を読むとわかること

- 御朱印とはなにか

- 御朱印はどうすればもらえるか

- 御朱印の種類

- 御朱印帳の使い方

御朱印とはなにか

御朱印とは、神社や寺院において、参拝者に向けて押印される印章・印影のことです

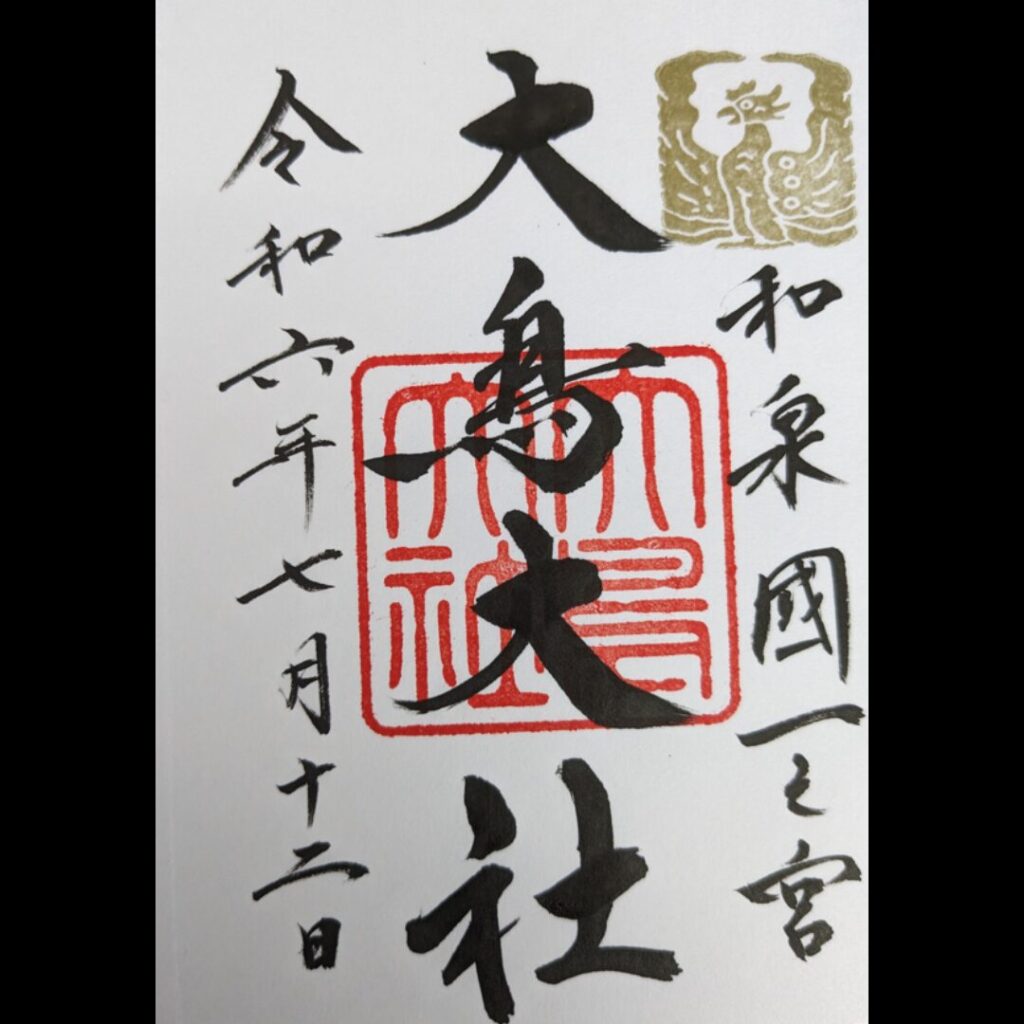

例えばこんなものです

朱色の押印の他に、神社の場合は中央に神社の名称、右に参拝した日付を書くのがスタンダードで、それぞれの神社によっては神門の印が押してあったり、「一之宮」や「式内社」などその神社の特徴を書き入れることもあり、神社によって個性があります

そもそも御朱印は寺社が自分で写経をしたものをお寺に納めた証明に頂くものでした

つまり元々、寺社がやっていたものを、参拝の証明として神社が真似したといのが神社の御朱印の起源だったります

神社ブロガーがこんなこと言っちゃあなんですが、

神社の御朱印に実はそんなに御大層な由緒はありません(´・ω・`)

なので感覚的に一番近いのはスタンプラリーなのですが、

神社から頂くものなので丁寧扱い、礼儀を持って受け取りましょう

御朱印の種類

御朱印は大きく分けると、

- 直書きタイプ

- 書置きタイプ

があります

直書きタイプは御朱印帳に直に書き入れしてもらうタイプで、

最も主流の御朱印です

手書きしてもらうので、御朱印帳を渡してから少し待つ必要があります

書置きタイプは事前に紙に書き入れた御朱印を受けとり、

後から自分で御朱印帳にノリで貼ります

神社によっては書置きのタイプしか取り扱っておらず、

直書きしていただけない場合も多いのでご留意ください

コロナ禍で書置きの御朱印がめちゃくちゃ流行った名残があります

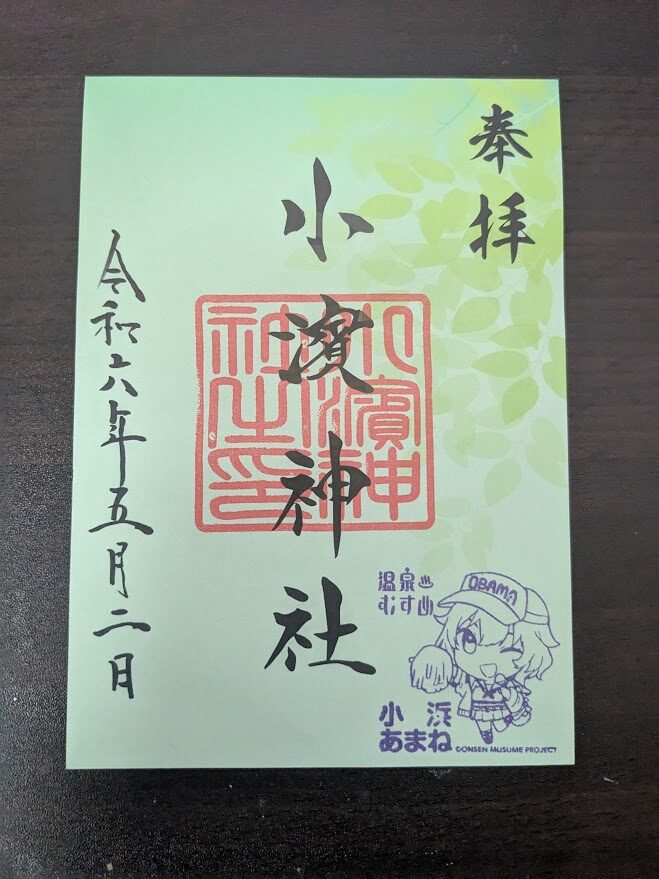

また書置きタイプは事前に準備しておけるのでデザインの自由度が高く、

限定御朱印など派手な御朱印が多いです

↑は温泉むすめとコラボした小濵神社の御朱印です

書置きはタイプは下地を色紙にできるのでカラフルなものがとても多いです

関連記事

御朱印はどうやったらもらえるのか

では、実際に御朱印集めを始めるにあたりどうすればいいかですが、

それなりに大きい神社であれば社務所に常駐する神職さんがいるので、

社務所が開いてる時間にいけば300~500円くらいで貰えます

お守りやおみくじを買うのと同じです

その際、御朱印を書き込むための御朱印帳が必要ですが、

大抵の神社は御朱印と一緒に御朱印帳の販売もしているので、最初の一冊目は御朱印と合わせて購入すればいいと思います

御朱印帳の記帳してほしいページをめくって渡せばいいです

まずはGoogleマップで近所の神社を検索してみてください

御朱印をやってる神社かどうかは「omairi」というサイトを見れば大概わかります

↓は私のomairiのページです

御朱印をやっている神社のなかでも、地方だとタイミングが良くないと神職さんがいなくて、御朱印を貰えなかったことが結構ありました

これもご縁なので(;・∀・)

御朱印帳の選び方と使い方

御朱印帳選び方と使い方を記載します

いろんなマナーや流派があると思われているようですが、

実はそんなに決まったマナーはないので安心してください

御朱印帳の選び方

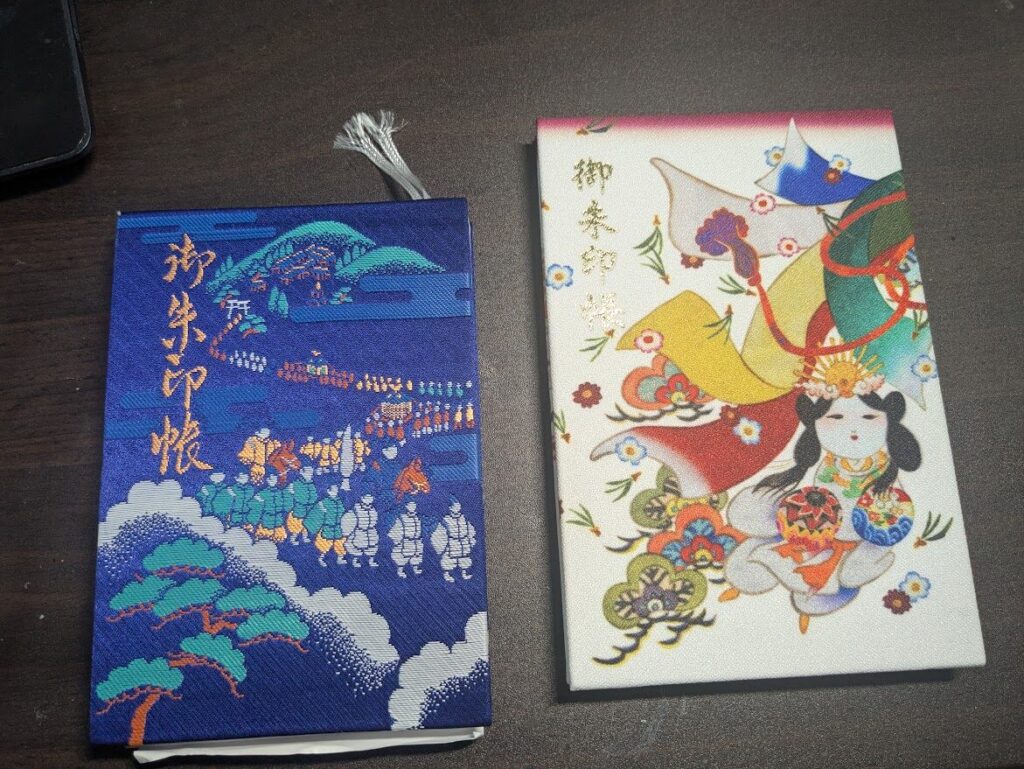

一番大事なのはサイズです

御朱印帳はスタンダートなサイズと一回り大きなタイプがあります

左が一般的なサイズ、右が一回り大きいタイプです

一般的なサイズは文庫本くらいの縦16cm横11cm、

一回り大きいいサイズは縦18cm横12cmくらいです

個人的には文庫本サイズの方が持ち運びやすく種類も多いのでおススメです

ただ書置きの御朱印だとたまに文庫本サイズからはみ出るものが存在するので、

書置きタイプの御朱印(限定御朱印と奇抜な御朱印が多い)を集めたい人は、

一回り大きい御朱印帳を持つのもアリだと思います

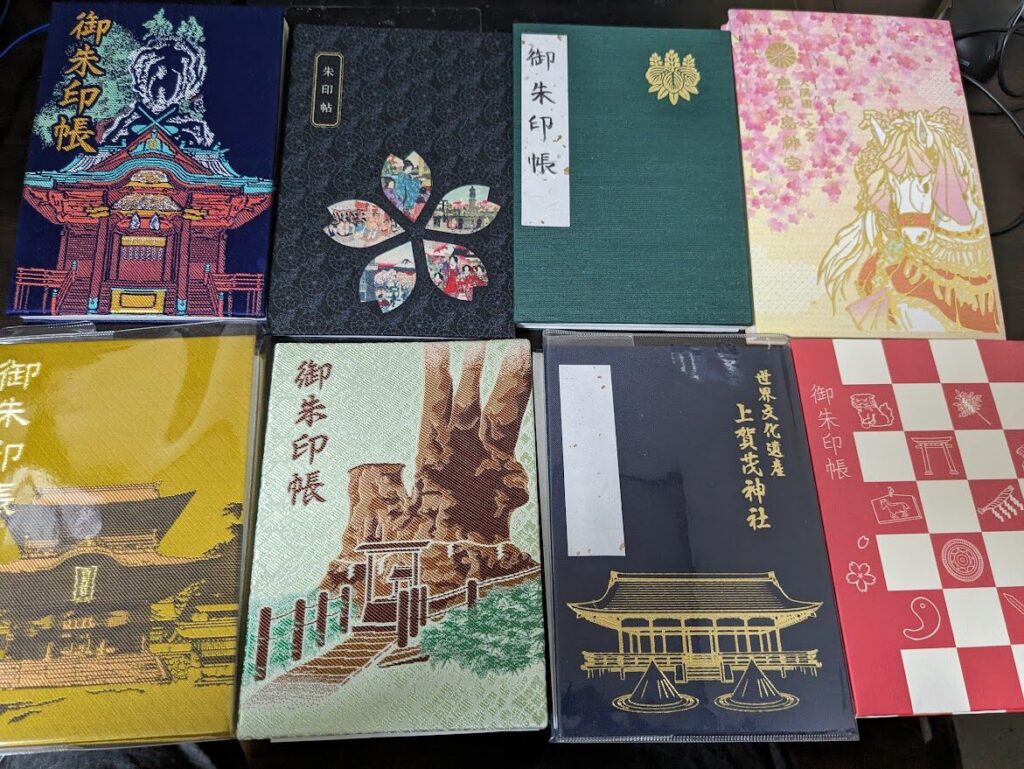

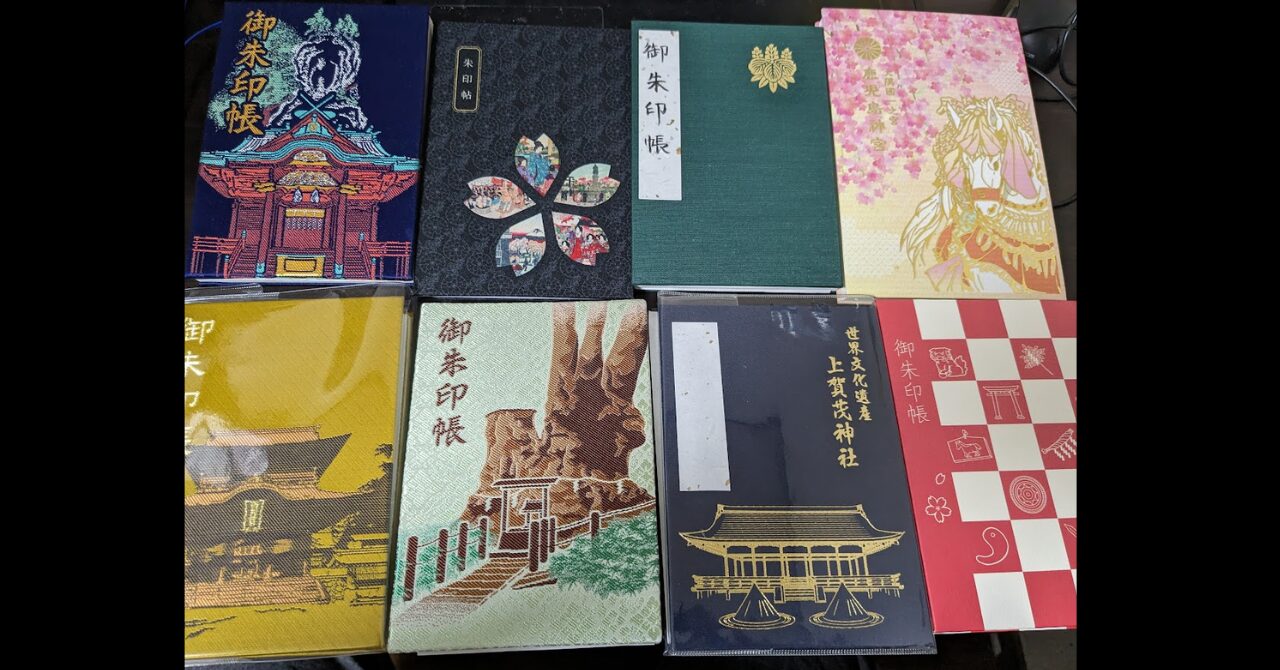

私の御朱印帳です

右上だけ大きいサイズですが、やっぱり集めるならサイズは揃えていた方が並べたときに映える気がします

御朱印帳の使い方①:最初のページは空けるべきか

まず、御朱印帳の最初のページは写真の左側です

表示の裏地は基本使いません

そして神社で御朱印帳を買うと最初の1ページは空けるか聞かれることがあります

これは、最初の1ページ目は伊勢神宮用に空けておくことを勧められているからです

関連記事

で、結論を言うと、

必ずも1ページ目は空けなくてもいいと思います

私も最初の御朱印帳は伊勢神宮用に空けておきましたが、

御朱印帳を買うたびに伊勢神宮に行かなければならないので、

2冊目以降は空けていません

御朱印帳の使い方②:神社と寺は御朱印帳を分けるべきか

これもよく聞かれる疑問です

結論、神社と寺で御朱印帳を分けないといけない決まりはないです

なのでご自由にどうぞ(*´▽`*)

ただし、個人的には絶対に分けた方がいいと思います

理由は主に2つあります

理由の一つ目は、そもそも神社の御朱印は寺を真似して始めたモノなので、

極めて稀ですが神社と同じ御朱印帳に記帳するのを断る寺が存在するからです

初めから分けとく方が無難ということです

理由の二つ目は、そもそも神社と寺は明確に違う宗教の施設だからです

神社は神道、寺は仏教の神殿です

日本は古来から神仏習合の思想があり、神道と仏教は互いに影響を与え合いながら共存してきたので両者の区別があいまいな人も多いのですが、本来まったく別の宗教の御朱印を同じ御朱印帳に集めるのは、個人的には無しだと思います

御朱印帳の使い方③:御朱印帳は裏も使っていいか

これもよく聞かれます

結論、裏も使っていいと思います

そのうえであえて個人的なこだわりを言えば、

絶対に裏に書いてもらおうとは思いません

理由は表の墨が染みて裏が汚くなるとかいうことよりも、

表裏に違う御朱印があること自体がなんか嫌です(;・∀・)(笑)

変な例えですが、片面が”青眼の白龍”でもう片面が”ブラックマジシャン”になってる遊戯王カード欲しいですか?

それと同じ理由でナシです

あと、裏面に書いてもらうって言うこと自体が嫌です(笑)

こんな感じで、個人のこだわりがそれぞれあるので、自分の解釈で自由にやっていいと思います

私も自分のこだわりを強要したりはしません

まとめ

最後にまとめます

最後に、

神社の御朱印は現代の感覚ではスタンプラリーに近いのは事実です

(もともと寺がやってるのを真似したものなので)

よく、「御朱印はスタンプラリーじゃない」といいますが、

「行った証に押す印」である以上、現代においてはそうなっちゃいます

なので、特に変なマナーやタブーなんかは基本ありません

(自己流のマナーを神社側も他の参拝者も強要するべきではない)

とはいえ、神社から賜るありがたいもの(お守りみたいに祈願したものではないけど)ですし、

それ以前の人と人とのやり取りですから、普通の社会人として常識ある態度で丁寧に対応すればいいと思います

変なタブーを気にするよりも、人として日本人としての良識に従って、

自他ともに気持ちのよい振る舞いをしましょう

御朱印巡りはそういった修行の場だと考えています

BlogMapの登録してくれると嬉しいです

記事が増えます(/・ω・)/

クリック応援励みになります↓

人気ブログランキング

postprimeはコチラ↓

コメント