どうも、ダルクです(/・ω・)/

久留米の高良大社に参拝してきたので、

紹介します

関連記事

高良大社とは

高良(こうら)大社とは、

福岡県の久留米高良山にある神社で筑後國一之宮とされる、

社格の高い神社です

筑後國一之宮

一宮(一之宮)について軽く説明すると、

中世の律令制度時代、地方に赴任する国司は、

その地方の主だった神社にまず参拝する義務がありました

これを国司神拝といいます

その際、その地域(国)で崇敬を集めている神社を「国内神名帳」にまとめ、

有力神社の内から最も社格が高い神社を一宮、

他の神社を二宮、三宮と序列化していきました

すなわち、一宮とはその地方で最も社格が高い神社といえます

高良大社の御祭神

高良大社の御祭神は

- 高良玉垂命

- 八幡大神

- 住吉大神

八幡系の祭神である八幡大神(応神天皇)や、住吉系の祭神である住吉大神は有名ですが、

主祭神である高良玉垂命は少し珍しい神様です

高良玉垂命の正体については諸説あるようですが、

厄除け・延命長寿・交通安全はじめ生活全般の守り神とされています

関連記事

高良大社へのアクセス

最寄りは久留米駅になります

駅から出ているバスで御井町か旗崎、紫山住宅前などのバス停までいき、

そこから高良山まで小登山になります

登山ルートは二つありますが、

↑の二の鳥居からの参道が森林浴が堪能出来ておススメです

高良大社の最大の見どことはこの参道と言って過言ではありません

高良大社おススメみどころを紹介

では実際に参拝してきたので、

高良大社のおすすめ見どころを紹介します

高良大社 参道

前述しましたが二の鳥居からの参道は、

神聖な雰囲気を感じる大自然の中を小登山することになります

早朝に参拝しに行きましたが、朝日の木漏れ日が差していて、

凄く幻想的です

余談ですが高良大社のある久留米市は、

日本でも最高気温を出すくらい暑くなりやすい地域なので、

夏場に登る際は早朝一択です(;・∀・)

私は早朝から登っても汗びっしょりになりました(笑)

こちらもとても神秘的(*´▽`*)

神社の境内や参道は神秘的に見えるよう方角を考えられているのかもしれません

神社の社殿は東と南向きが多いのは有名ですね

写真を見てもわかる通り、

ところどころ石段さえないところもあるので、しっかりした靴を履いていきましょう

参道の途中にはいくつかのモニュメントもあるので、

紹介します

夫婦榊

夫婦杉ならぬ夫婦榊です

夫婦円満・縁結びの御利益があるといわれています

ハート型の石もありました

無事小登山を終えると境内の展望台から久留米の街を一望できます

樟樹

樹齢約400年の楠です

参道を上った頂の境内にそびえています

高良大社 社殿

高良大社の社殿です

日差しが眩しくて写真が全部残念な感じに……

社殿は江戸時代所期の権現造りで、正面からみると幅約17m、高さ13m、奥行き32mで、

神社建築としては九州最大級の大きさを誇ります

現在の3代藩主有馬頼利公の寄進によるもので、 1660年に本殿が、1661年に幣殿・拝殿が完成しました

後光が差していて眩しいです(;・∀・)

拝殿を近くから見上げてみましたが、

流石の大きさで迫力がありました

社殿は塀に囲まれており拝殿手前には朱色の中門があります

東京の根津神社もこんな感じの構成でしたね

関連記事

印鑰神社・市恵比須社

印鑰神社の祭神は武内宿禰公

印鑰とは高良大社の印と鍵(鑰)のことであり、高良大社の宝を守る鍵、あるいは高良大社そのものを守る神社であるといわれています

市恵比須社の祭神は夫婦恵比須神、所謂えびす様です

元は麓の御井町字府中に祀られていた市の神社だったそうです

伊勢天照御祖神社・八幡宮・天満宮

二の鳥居からの参道の中腹にある境外末社であり式内社

その名の通り天照大御神を祀る伊勢天照御祖神社の境内に、

元は山内の別の場所にあった八幡宮と天満宮を遷座したそうです

鏡山神社

境内末社の鏡山神社の鳥居です

こちらも山中参道に鎮座してます

元々は高良大社宝物館に収められている四雲文重圏規距鏡が祀られていたそうです

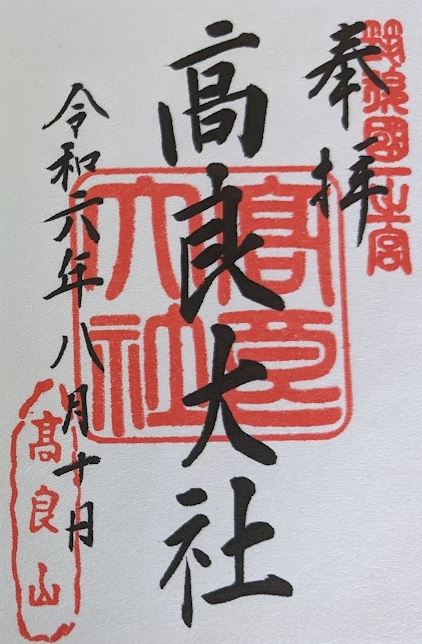

高良大社の御朱印

高良大社の御朱印がコチラ↓

一之宮の印と高良山の印が特徴的です

BlogMapの登録してくれると嬉しいです

記事が増えます(/・ω・)/

クリック応援励みになります↓

人気ブログランキング

postprimeはコチラ↓

コメント